在沟壑纵横的甘肃会宁黄土旱塬上,一股由“新的社会阶层人士”带来的创业活力正悄然改变着乡村面貌。她们身份各异,有的是自由作家,有的是非遗美食传承人,有的是农民合作社带头人,也有乡村电商新锐,在当地统战部门的引导与支持下,扎根乡土,创业创新,将传统资源与现代理念、科技力量、市场需求深度融合,以创业带动乡亲增收致富,用“她力量”绘就乡村振兴的生动图景。

华家岭位于会宁县南部与通渭县北部交界处,自古便是连接西安与兰州的交通要道。林则徐、左宗棠、范长江、茅盾、张恨水等历史名人都曾途经此地,留下相关印迹。历史上的华家岭,以高寒、干旱、坡陡弯急而被旅人视为畏途,茅盾在《风雪华家岭》中感叹其“四野茫茫”,反映了20世纪早期的自然环境。

近年来,随着社会经济发展和城镇化推进,留守乡村的人群除了老人和孩童,妇女也成为一大主力,她们操持家中事务,照顾老人、陪伴孩子,然而随着科技发展、电商崛起,给这里的女性也带来新的历史机遇。

科技赋能,统战搭台,小杂粮与“救命草”变身“黄金产业”

统战部门注重将新的社会阶层人士视为乡村振兴的重要力量,通过搭建资源对接、技术合作平台,助力创业者以科技等手段激活本地特色资源,推动传统农业升级。

从普通农妇到年销售额2000万元的合作社带头人,46岁的王华是会宁县梁堡村一名普通村民。2016年,她发现小杂粮的市场前景特别好,于是用多年积攒的十万元开始做小杂粮生意。

图为王华加工小杂粮。(资料图)刘玉桃 摄

“那时候给孩子陪读,没时间外出打工,就帮亲戚零售小米,赚点零花钱,后来发现我们这里的小米特别受欢迎,回头客很多,就琢磨扩大规模。”王华说,后来说服丈夫和家里人,购买了一台碾米机,将收购的小米包装后售卖。逐渐扩大规模后,开始提升小米质量,给农户推广优良品种种植,然后以高于市场价收购,如今也注册了合作社。当地统战、财政、农业农村(乡村振兴)等部门衔接协调东西部物流补助及千亩荞麦项目等各类资金50余万元,鼓励支持其将企业做大做强做成品牌。

会宁位于黄土高原和青藏高原交接地带,土层深厚,光照充足,昼夜温差大,这些自然条件为小杂粮生长提供了优越的环境,被誉为“中国小杂粮之乡”。

王华的“逆袭”密码是“抱团发展+科技赋能”。利用会宁小杂粮品质优良,深受消费者青睐,她成立的合作社与会宁县16个乡镇2100多农户签订订单,免费提供良种、农机和技术,然后高价回收小杂粮。深知“单打独斗”难成气候,在农业农村等部门的协调下,王华积极与省市农科院合作,开展抗旱良种选育和栽培技术示范,推动小杂粮产业走上集约化、规模化、标准化、有机化、品牌化之路,让黄土旱塬产出“金豆豆”。

同样点“草”成金的岳剑,是会宁县太平店镇大山川村一位“80后”外地媳妇。2021年,一次偶然的机会,岳剑敏锐发觉大健康产业将是未来创业宏图蓝海。“有一次,家里人都感冒了,老人孩子嗓子疼得冒烟,一段时间都不见好,我公公炒了点蒲公英茶,喝完就好多了,让我看到了商机。”岳剑说,那时会宁县做蒲公英养生茶的人很少,而当地蒲公英质量高,很适合做茶,便决定投入到这个行业试试。

岳剑瞄准了大健康产业。创办甘肃蒲岳农业科技公司,将昔日“救命菜”蒲公英制成养生茶。当地农业农村等部门协调中投集团申万宏源证券有限公司扶持集体经济发展资金80万元,用于建设种植基地和茶厂新增设备。在统战、农业农村等部门的帮助支持下,她采用“党支部+企业+合作社+农户”和“校企合作”模式,流转土地种植,年吸纳包括留守妇女在内1500人次就业。其申请获得4件实用新型专利,创新项目在国家级创业大赛中屡获大奖,为资源匮乏地区创业树立了标杆。以高于市场的价格收购鲜叶,让蒲公英成为村民的“致富草”,产品通过线上线下销往全国。

从路边野菜到养生茶、从一个人到一家人、从一片荒芜到成排的厂房,岳剑用数年时间,将昔日作为饥荒时期“救命菜”的蒲公英制作成养生茶,“点草成金”带动数百户村民参与种植、加工和销售,实现了从原料到成品的全链条增值。

“从一名农村妇女到村里致富领头人,到新的社会阶层代表人士,离不开当地统战、农业农村、妇联、商务等部门的帮助,也离不开家人的支持,更离不开自己的坚持。”岳剑说。

匠心传承,统战聚力,唤醒“沉睡”的乡土味道

统战工作注重挖掘新的社会阶层人士中的文化传承力量,通过整合资源、重点培养、品牌推广等方式,助力创业者以匠心守护传统美食,让非遗技艺与乡村味道焕发新生,搭建起城乡文化与经济交流的桥梁。

在华家岭山下,有一位独特的厨娘,她将家乡的土猪肉,销往全国各地,她就是“创业厨娘”王晓娟。多年前,王晓娟还是乡间流水席厨师,靠制作辣子酱补贴家用。2020年,她捕捉到城市人群对“家乡味道”的需求,将母亲用古法腌制的腌缸肉改良为真空包装产品。首批20坛试水“朋友圈”被抢购一空,自此开启创业之路,并成立“会宁县刘寨新佳源食品有限公司”,主营腌缸肉、腌缸排骨等加工制品品牌。

以当地农家土猪为原料,生产及销售腌缸肉、腌缸排骨、牛肉辣椒酱等产品,王晓娟所生产加工的腌缸肉、腌缸排骨都是选择农家纯粮食喂养的当年土猪,肉质细腻,薄瘦浓脂,以其独特的味道和口感备受人们喜爱。从订单分散养殖到定点集中屠宰,从传统工艺加工到线上线下销售,2024年腌缸肉销量超过1万坛,带动周边农户订单养殖,让传统美食焕发新生机,成为连接城乡的“地标纽带”。为帮助支持企业高质量健康发展,带动更多妇女就业增收,当地妇联部门连续两年(2023年、2024年)为其争取到100万元的母亲创业循环金,有效帮助解决了资金周转难题。

图为“创业厨娘”王晓娟做腌缸肉。(资料图)会宁县委统战部供图

“不同于过往农村‘以缸储存’的传统习俗,针对城市生活中‘小而精’的生活习惯,我们陆续推出1至2斤小包装腌缸肉,解决城市家庭‘储存难’‘吃不完’痛点,复购率超70%。”王晓娟说,与此同时,稳定的出货源也保证了周边农户按订单养殖,避免滞销损失,但前提是“农户用玉米、麸皮等传统饲料喂养,禁用工业化饲料,确保肉质紧实”。

在会宁县党家岘乡毛坪村,返乡女青年刘燕远近闻名。基于对家乡难以忘怀的山山水水和五谷杂粮,几年前,在城市里打拼十余年的刘燕返乡创立了“华家岭毛坪酒业有限公司”。“用五谷杂粮为农民酿好酒。”刘燕介绍说,当地酒窖的温度常年保持在15℃-25℃,湿度高达75%~95%,这种自然条件为酿酒提供了绝佳的环境,水好,粮好,酒自然香。

返乡创办酒业公司,她利用家乡华家岭森林氧吧的优质山泉水和本地小杂粮,坚持传统工艺,每天亲自品鉴调整。为支持刘燕创办经营好企业,当地科技部门下达一定的研发资金支持其进行新产品研发;市县委统战部门推荐其参加了省民营经济代表人士高级培训班,提升企业创新发展和经营管理等方面的能力和水平。同时,积极搭建合作桥梁,借助异地白银商会等优势资源和平台,大力进行产品推介宣传。酒香不怕巷子深,其原浆酒凭借过硬品质和家乡情怀,通过口碑远销外地。她更探索“种养结合”循环模式,用酒糟喂牛,打造“庭院式”生态酿酒作坊,延伸产业链条。

“我是一个农民,最初就想着酿出来一款属于农民自己的酒,让老百姓用最优惠的价格喝上地地道道的纯粮食酒。”刘燕说,其酿酒技术取经自新疆,使用村里山泉水和特色而优质的小杂粮,经过多年探索才成就出来这一款风味独特的原浆。

电商链接,统战赋能,以新业态破局大市场

统战部门注重聚焦乡村“产销脱节”痛点,积极支持新的社会阶层人士中的电商人才,通过技能培训、流量扶持、资源对接,帮助创业者借电商新业态打通“深山特产”与“广阔市场”的通道,让“甘味”走向全国。

“如果没有新媒体平台,我可能就是一个普普通通的农村女孩,或在外打工,或在家务农。”会宁县四房吴镇蔺家湾村令彩娟说,“不会被网友认识,更不会将家乡特产通过电商卖到天南海北。”

蔺家湾村是“千沟万壑、支离破碎”的黄土高原典型地貌,连接会宁县城到此50多公里的硬化道路绵延曲折,驱车要翻山越岭一个多小时。远离城市的山中,并不影响当地大批杂粮特产通过互联网实现畅销,反而是藏于“深闺”的神秘感,印证了原汁原味的“土味”品质。

几年前,因父母身体不好,需要有人陪伴照顾,在会宁县城经营一家理发店的令彩娟关掉店铺回乡务农。农闲之余一次偶然的短视频尝试,让她意外走红网络,并由此开启创业之路。她用小名“改弟”起了直播网名“农村转弟”。

为使其在创业的道路上行稳致远,市级统战部门主动上门,面对面做好思想引领工作,引导其在宣传推广家乡优质农副产品的同时,始终如一去传播正能量、讲好“家乡故事”,注重形象素质内外兼修,注重示范引领“电商达人”正向发展。如今,在多个网络平台累计拥有百万粉丝的“农村转弟”令彩娟,是活跃在田间地头的电商达人。她将镜头对准家乡滞销的优质杂粮、浆水、炒面等土特产,组建团队,深入农户家中高价收粮,雇佣老人手工制作传统食品,通过直播带货,日均发货千余单,月销超50万斤。她的直播间成为连接深山村落与广阔市场的桥梁,让“甘味”土特产走出大山,也解决了老乡“卖粮难”问题。

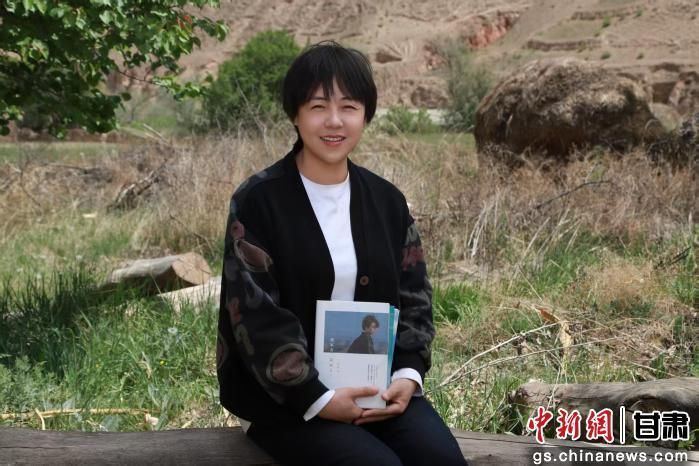

而另一位站上电商风口的女性,是甘肃青年作家——青竹,原名武宏娅,出生农村的她,靠自己的努力与坚持,破土成竹,活成自己想要的样子。她以文字为媒,成为乡村文化传播与经济赋能的“统战联络员”,她以笔尖挖掘乡村的精神财富,以个人成长和家族记忆,具象化呈现西北乡村变迁与坚韧生命力,为游子提供精神慰藉,也为乡村振兴注入了深厚的文化内涵,引导激发更多人向善向远、追寻梦想。

图为甘肃青年作家青竹,目前她的社交平台粉丝量总计达100多万。(资料图)刘玉桃 摄

2019年,青竹接触社交平台,开始发布自己拍摄的图片、视频及碎片化文字,受到众多网友喜爱。2022年8月,青竹出版首部散文集《我家有三双袜子》,出版一周即售罄5000册,截至2025年,系列三部曲发行超十万册,并入选国际图书展,网上好评如潮。如今,她的社交平台粉丝量总计达100多万,成为一名网红作家。在统战部门支持下,她以社交平台为载体,将“特产推广”融入“文化叙事”中,唱响发展主旋律,凝聚奋进正能量,用百万粉丝的影响力为乡村振兴注入文化内涵,实现“以文兴农”。

会宁的六位女性创业者,是统战工作赋能新的社会阶层人士参与乡村振兴的生动缩影。她们以敏锐的市场洞察、不懈的创业精神,或用科技升级农业,或用创新激活非遗,或借电商链接市场,或用文化凝聚认同,不仅实现了个人价值,更带动周边农户增收,为会宁这片“中国小杂粮之乡”注入了澎湃的“她力量”和“新动能”,生动诠释了新的社会阶层人士在乡村振兴大潮中的独特价值与责任担当。

记者:刘玉桃

来源:中国新闻网

我要评论