10月26日至28日,成都新闻工作者协会组织23个区(市)县融媒体中心记者,前往广汉三星堆博物馆、剑阁县翠云廊、蜀道剑门关集中采访,沿着习近平总书记的足迹,探寻古蜀文化、重走金牛古道,感受历史文化传承与生态文明建设的融合,从而增强历史自觉、坚定文化自信。

三星堆博物馆

“沉睡数千年,一醒惊天下。” 三星堆遗址作为迄今在西南地区发现的范围最大、延续时间最长、文化内涵最丰富的古城、古国、古蜀文化遗址,距今已有3000至5000年历史,被称为20世纪人类最伟大的考古发现之一。尽管目前三星堆遗址的考古发掘面积只占遗址面积的近千分之二,不少学术问题亟待解决,新出土的上万件文物等待修复,但已经出土和修复的文物仍展现出古蜀文明的神秘与辉煌,也生动实证了中华文明的多元一体。

集中采访首日,记者来到三星堆博物馆,透过一件件展出的文物,近距离感受古蜀文明的独特魅力。

时空螺旋序厅

迈进三星堆博物馆新馆,一个庞大的螺旋式楼梯映入眼帘。“时空螺旋序厅”是游客进入三星堆博物馆新馆的首站,它巧妙地与现有二号馆环绕青铜神树螺旋向上的中庭遥相呼应。向内走去,石壁、足盘、耳罐、黄金面具等文物的展示,让游客惊叹不已。

戴金面罩青铜人头像

第一展区“世纪逐梦”设有3个单元,以三星堆遗址近一个世纪的重大考古发现和研究成果为主线,展现三星堆考古工作者百年逐梦、矢志不渝的精神追求,彰显建设“中国特色中国风格中国气派的考古学”的时代主题。

考古方舱

值得一提的是,博物馆还运用裸眼3D技术,将考古方舱搬进了展厅,让前来参观的游客能沉浸式地感受三星堆考古发掘现场。自2019年三星堆遗址祭祀区新发现6座祭祀坑以来,新一轮的发掘可谓是“一场高科技助力的多学科‘综合考古’”。

据了解,在距离博物馆不远的三星堆遗址考古发掘现场保护大棚里,专门为文物出土与保护设计了“考古方舱”,舱内的环境由调控系统来调节温度、湿度,温度一般控制在20-25℃之间,湿度一般在80%左右。每一位进入舱内的考古发掘人员都要穿上白色防护服,防止人为污染。舱内还配备多功能考古发掘仪器,采用平行桁架、全景相机、自动化载人系统等装置,便于出土文物调运和考古人员非接触式清理,给出土文物最佳保护环境,实现了科技考古和文物保护的有机结合。

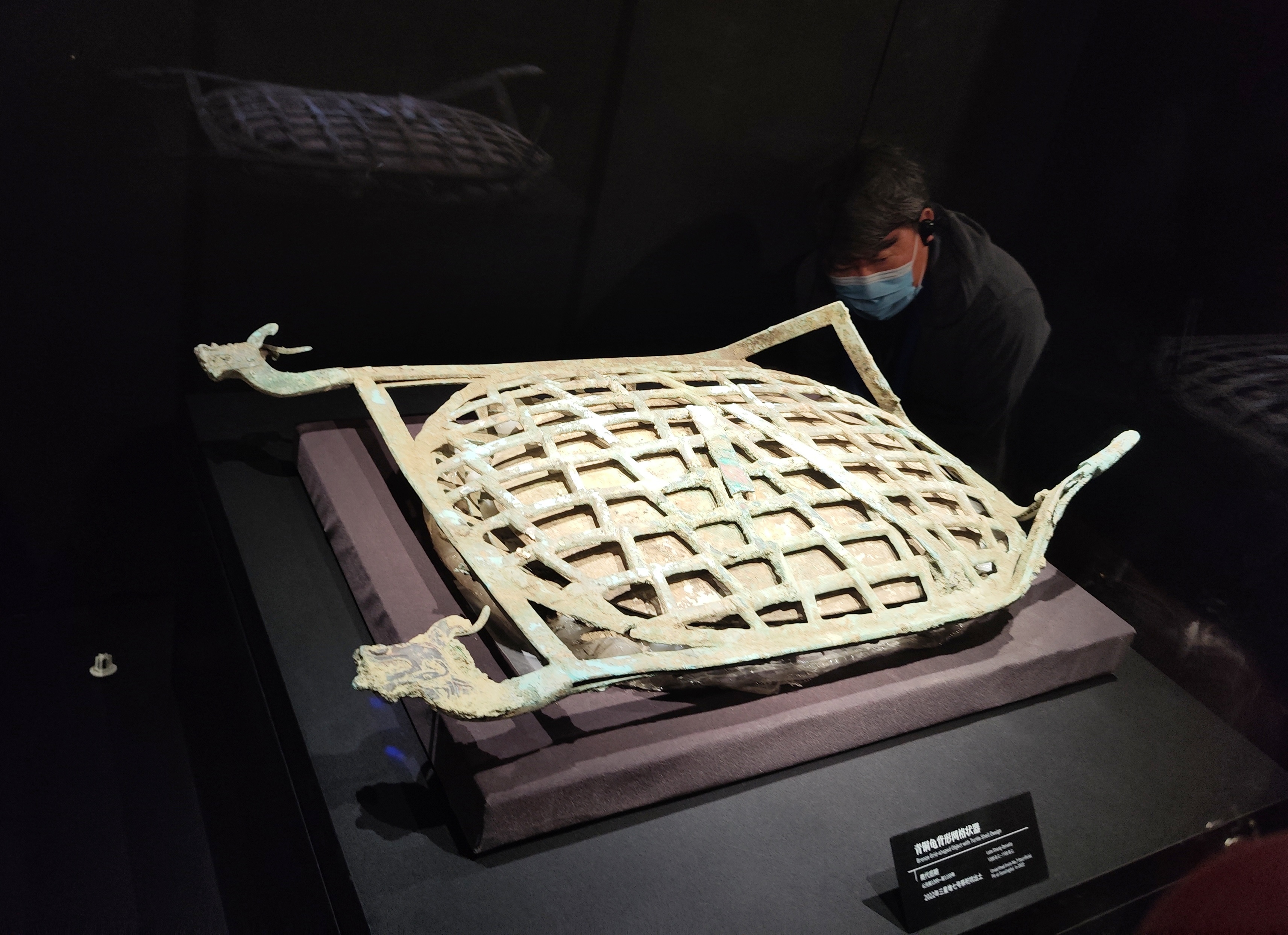

“烧烤架”龟背型网格状器

第二展区“巍然王都”分为7个单元,从文明探源的角度,对三星堆古国的自然环境、社会面貌、都城布局、手工业技术、权力结构等进行全方位展示和解读。此前被网友们取名为“鸳鸯火锅”“烧烤架”的珍贵文物都在这一展区。

青铜大立人

1986年在三星堆遗址2号祭祀坑出土的青铜大立人也在这个区域展出,不禁让大家赞叹古蜀人的手工技艺。“衣上纹饰繁复华丽,以龙纹为主,辅配鸟纹、虫纹和目纹等,身佩方格纹带饰。双手手型环握中空,两臂略呈环抱状。脚踝戴镯,赤足站立于方形兽座上。这尊大立人雕像究竟象征什么身份呢?”讲解员生动形象地向大家讲解道,“目前,学术界有不同观点。有学者认为青铜大立人是一代蜀王形象,既是政治君王同时又是群巫之长。也有认为大立人像是古蜀神权政治领袖形象。而他手中是否原本持抱有某种法器?是琮?权杖?大象牙?也有人认为是祭祀时的一种特定姿态。”

青铜太阳轮

第三展区“天地人神”也有7个单元,以祭祀区出土的精品文物为主要展示对象,集中呈现古蜀人在祭祀活动使用的重要礼器、主要的祭祀行为、崇拜对象及其信仰体系和宇宙观念,表现了古蜀先民浪漫的想象力和非凡的创造力。通过对古蜀人精神世界及其文化源流的解读,揭示古蜀文明密码,表现中华民族共同的信仰与精神根脉。此前已广为人知的龟背网格青铜器、青铜面具、大鸟头、青铜神树等皆汇聚于此。

1号神树

走出展馆,记者仍觉得意犹未尽,三星堆遗址出土的文物有的气势磅礴、有的制作精巧、有的生机盎然、有的庄严肃穆,展现出古蜀先民浪漫的想象力和无尽的创造力。透过这些文物,今天的人们有机会“穿越时空”,走近古蜀先民包罗万象的精神世界,也留下了无限的遐想和未知空间,期待考古人员未来对三星堆遗址的持续探索,描绘出更加完整的古蜀文明,为中华文明的多元一体提供更多实证。

图文:李艺萱

编辑:袁也然