写在前面

原创技术是实现高水平科技自立自强的底蕴根基,根基坚固,才有繁枝茂叶,硕果累累。

多年来,大庆油田科技创新从未止步,攻克“卡脖子”技术,锻造“撒手锏”技术,在一些科创领域更是进入了“无人区”展开探索。科研人员着眼科技创新“起始端”,努力为科技研发“中后端”打基础、稳底盘。

原创技术顺利“孵化”后,就进入了成果转化的“后半篇文章”,科研人员在科技创新和科技成果转化领域同时发力,推动更多原创性科技成果从“实验室”走进“生产线”,打通科技成果向新质生产力转化“最后一公里”,让更多“创新之花”结出“产业之果”,服务油田高质量发展。

具有完全自主知识产权,技术水平持续国际领先

捅破分注测试工艺“天花板”

○本报记者 林立叶 通讯员 佟音

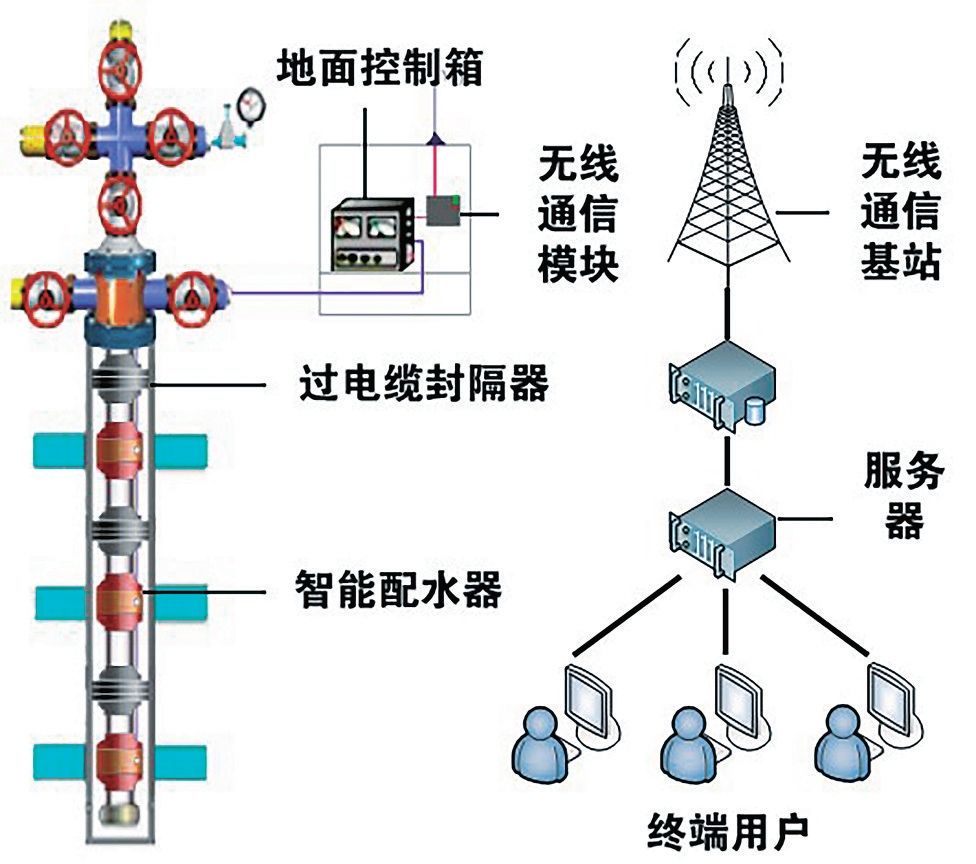

截至3月18日,由采油工艺研究院首创的“第四代智能分层注水技术”已在大庆油田13个示范区现场应用1633口井,实现了由“逐井下仪器测调”向“远程集中管理”跨越,成功将科技成果转化为油田水驱开发的新质生产力。

在采油工艺研究院实验室内,企业技术专家朱振坤一边向记者展示“第四代智能分层注水技术”的原理,一边介绍该项技术“诞生”的来龙去脉。

大庆油田分层注水井数以万计,随着油田进入特高含水后期的开发阶段,剩余油高度分散,注水合格率下降速度快,传统分注测试工艺测试效率已达极限,难以保障较高的注水合格率。而且传统方法是一年3次进行定周期测试,不能及时反映油藏的动态变化,开发方案无法及时调整。如何才能破解这道高含水老油田开发难题?采油工艺研究院大胆提出了攻关方向:让生产管理人员远程实时监控井下分层注水量及压力。

愿景是美好的,可研发过程却是困难重重。朱振坤做了个形象的比喻:“攻关过程中面临的技术难题就像爬山,爬上了一个山头发现还有更高的山头。”比如“井筒这么小的空间怎么集成这么多系统”“井下电缆这么长,中间能耗太大怎么解决”“井下压力高,还有不断动作的控制阀,如何保证密封性”……在朱振坤的带领下,科研团队不断攻克机械结构难题,他们还自学了电子系统知识,从零开始设计电路,历经千辛万苦最终形成了具有完全自主知识产权的“第四代智能分层注水技术”。

“这项技术首次实现了分层注水全过程的连续监测和实时控制,无需人工上井测试,利用办公室电脑就可以完成对井下分层流量、压力等参数的数据采集、存储、读取及分层流量调配等工作。”朱振坤骄傲地说。与传统分注技术相比,“第四代智能分层注水技术”使油藏开发的“眼”和“手”能够延伸到各个层段,将测调效率提升20倍以上,层段调配误差由±30%降低至±10%,注水合格率可长期保持在92%以上;同时,数据采集频率由3次/年变为2次/天,并可获取更接近地层压力的嘴后压力,为油藏精准分析提供了数据支撑。该技术助力我国分层注水技术持续国际领先,授权国家发明专利6件、实用新型专利2件、软件著作权1件,制定相关行业标准1项、油田企业标准6项,先后荣获集团公司技术发明一等奖、中国石油和化工自动化应用协会科技进步一等奖等多项荣誉。

仪器性能与国外同类产品旗鼓相当

自研旋转导向系统终结国外技术垄断

○本报记者 赵楠 通讯员 张扬

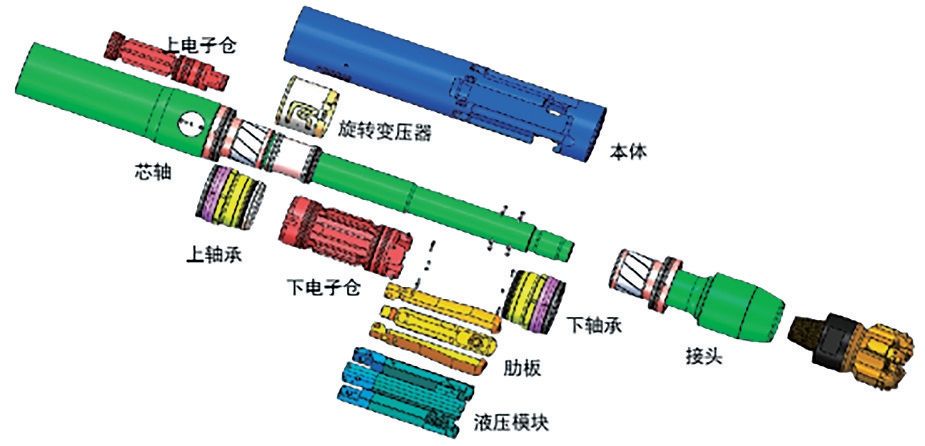

旋转导向钻井系统可有效提高钻井速度、钻井安全性和井眼轨迹控制精度,是高效完成定向井和水平井的利器,也是提高复杂油气藏勘探开发效率的“杀手锏”技术。它的出现,为大庆油田外围薄差油层的开发带来了新的希望。

然而,这颗明珠的研发之路并非一帆风顺。因其涉及到的相关技术横跨多个学科、涉及上千道高端先进工艺技术,国外油服耗费了二三十年时间,才艰难地研发出这种系统,并垄断该技术20余年,是我国石油工业主要的“卡脖子”技术。2008年,钻探工程公司决心打破这种技术垄断,白手起家立项攻关。

旋转导向仪器由液动、机械、电控等几大模块构成,每个模块又由成百上千个零件组成,这是一场漫长而艰难的战斗。按照各功能模块递进开发、系统集成、功能组合的技术路线,钻探工程公司钻井工程技术研究院攻关团队仅用4年时间就完成了室内设计,转入现场试验阶段。

然而,现场试验的“成绩单”给了每个人当头一棒。先后进行的22次现场试验,皆因失败告终。信号传输异常、液压模块失效、定向动作错误……

失败没有让攻关团队气馁,反而激发了他们的斗志。搜集文献、翻译大量外文资料,摸索出了“高电压等级电子系统”,一举打破信号抗干扰能力弱的技术短板;通过计算、优化细节,提出“闭环导向算法”,大大提高了液压模块工作可靠性……先后现场试验3口井,实现仪器预定功能,全部完钻,满足技术要求,创造一趟钻进尺667米的历史纪录,性能与国外同类产品旗鼓相当。

经过10余年的科技攻关,上千次的各类测试,钻探工程公司终于成功研发出具有自主知识产权的DQXZ旋转导向钻井系统。在供电、通信、控制、机电液一体化等方面取得了数十项突破。其三维井眼轨迹闭环导向控制电路集成设计技术,低功耗微型液压导向控制模块机电液一体化集成技术等,达到国内一流水平。

目前,DQXZ旋转导向系统在平均厚度40厘米的超薄水平井,完成了25口井的现场应用,总进尺12063米。实现了单趟钻进尺1014米,循环时间128小时,现场最大造斜率达到每30米6.5度的多项高水平。在相同区块对比LWD施工,砂岩钻遇率提高20%,平均机械钻速提高129.49%,为大庆油田高质量发展提供又一把科技“利刃”。

可搬迁、浅基础光伏撬装为国内首例

“会走路”的清洁能源

○本报记者 宋美娜 通讯员 田影

它没有脚,却能日行千里,所到之处皆是光明;它不用煤,却能连续发电,阴天野外也能一样工作……它就是由装备制造集团石油专用设备有限公司自主研发的浅基础光伏撬装,是“会走路”的清洁能源,一件助力油田降本增效、绿色低碳的“新法宝”。

紧跟绿色油田建设步伐,石油专用设备有限公司落实“石油+天然气、新能源、新业态”转型要求,超前谋划、潜心研究,成功研制出以浅基础光伏撬装为代表的新能源装备。

“光伏发电和撬装一体化高度集成,能够为油田生产作业、日常生活等用电设备供电。之前,国内光伏项目均采用桩基础施工,但桩基础施工易对地下管网、电缆造成损坏,无法满足油田产能建设需要,我们研发的可搬迁、浅基础、以废旧油管为主材的光伏撬装为国内首例。”该公司技术研发中心技术员任永庆说。

攻关过程中,技术人员充分对浅基础光伏撬装结构设计、光伏撬装载荷分析、废旧油管焊接工艺分析等进行技术完善,完成了5种规格光伏撬装标准化图集设计,以及光伏撬装结构计算书编制和废旧油管焊接工艺评定工作。经过一年的技术完善与推广,创新设计了符合大庆油田地下条件的浅基础光伏撬装。

传统桩基础固定到浅基础固定的改变,提高了光伏撬装安全施工效率的同时,降低了桩基础施工导致的油田管线失效风险,实现了油田光伏项目的整体吊装和迁移。目前,该公司研发的浅基础光伏撬装已经在多个采油厂推广应用,并完成并网发电,现场运行效果良好。“有了这个‘会走路’的清洁能源,即使在寒冬,我们在野外作业的员工也能住上暖屋子、吃上热乎饭、洗上热水澡了。”用户感叹道。

石油专用设备有限公司浅基础光伏撬装的研发应用,同样带来了积极的社会效益。新型光伏撬装主体材料采用油田废旧油管,达到环保要求的同时,废旧物资再利用降低了成本,省去了废旧油管处理费用,一举多得。可移动的撬装设计也保证了在场地变动的情况下,光伏撬装的重复利用性,避免了固定式光伏项目建设可能出现的浪费现象。

网安天目是拥有完全自主知识产权的国产化产品

从“中国制造”走向“中国创造”

○本报记者 杨爽 通讯员 侯东旭

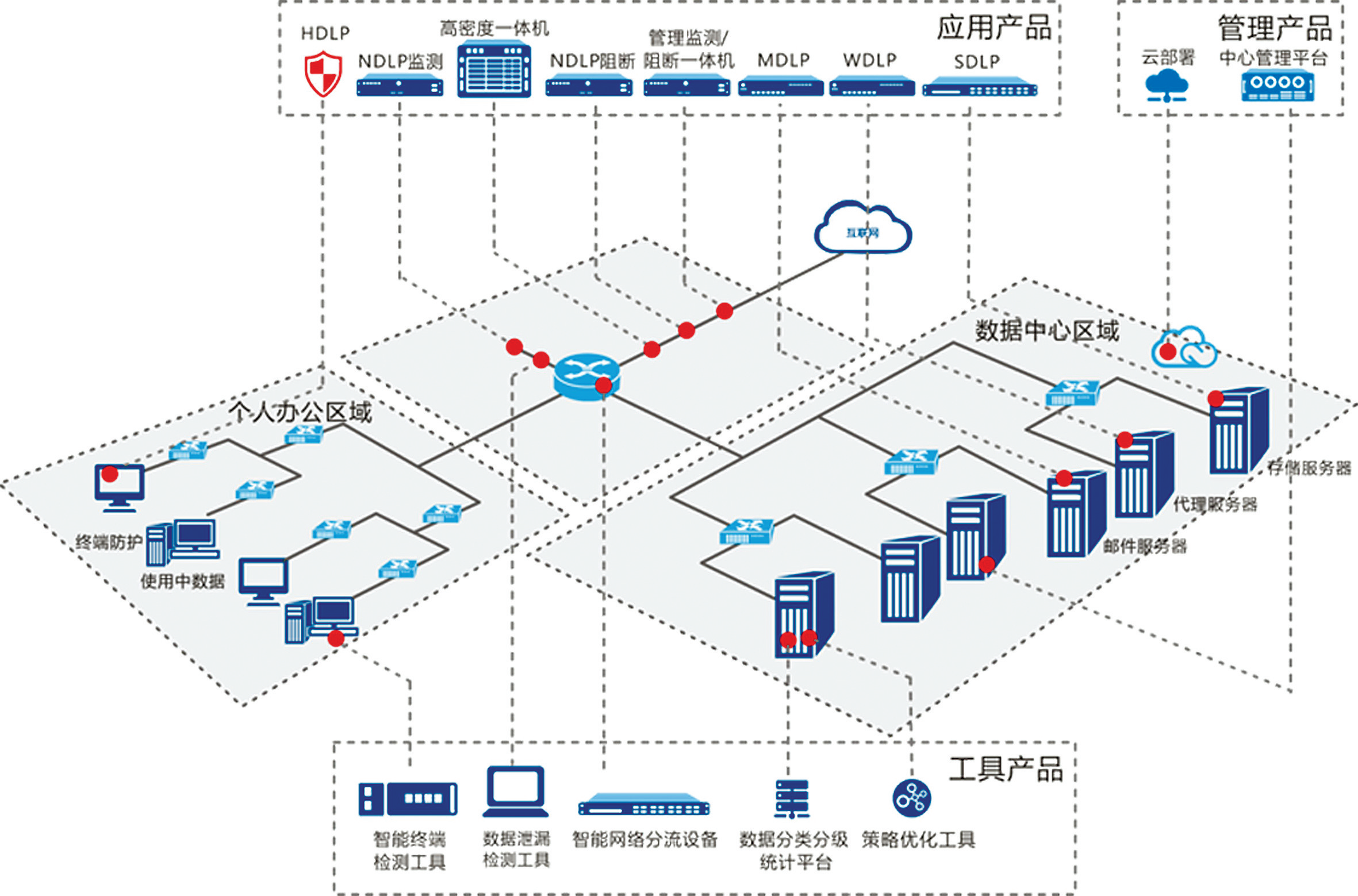

大庆油田作为保障国家能源安全的“排头兵”,企业内部信息关乎国家安全。2014年,数智技术公司响应国家关于“核心技术产品自主、可控、国产化”的号召,与国家信息安全测评中心签订战略合作协议,共同研发国际先进、国内领先的数据泄漏防护产品——网安天目系列产品,旨在为用户提供一套完善的敏感信息外泄防护系统。

“从组建产品研发团队,完成数据泄漏防护产品技术调研、需求分析、详细设计,发布网安天目1.0产品,到完成网安天目产品2.0版本的升级工作,成为国内数据安全领域唯一获得中国信息安全测评中心和公安部颁发的双证产品,再到应用国产数据库,国产操作系统,国产化硬件,完成全系列产品的信创适配……7年以来,我们在国内相关领域市场空白、没有成熟产品的前提下,以数据为中心,围绕数据产生、存储、传输的整个生命周期,开展终端、存储、网络全方位的数据泄漏防护研究。”数智技术公司一级工程师王春伟介绍说。网安天目系列产品的诞生切合国家政策、符合国家需求、顺应当时的信息安全形势,是完全拥有自主知识产权的国产化产品,能对企业重要数据进行全方位、多角度、不同粒度的监控防护,真正满足国家由“中国制造”到“中国创造”的内在需求。

如今,网安天目已广泛应用在中国石油、中国海油、中国广核集团有限公司、中国核工业集团有限公司、中国航天科工集团有限公司等40余家企业,应用范围覆盖能源、金融、电力等国家重要领域,不仅解决了数据安全防护的技术难题,而且经济效益突出,具备向其他领域、行业和企业推广的应用前景。

“网安天目的推广应用,将帮助企业发挥在维护网络安全过程中的主体作用,强化网络安全基础建设,推进国家网络空间安全战略落地实施,为提升国家网络安全整体保障能力提供最有力的支撑。”王春伟说道。

填补了国产水平井剩余油测井仪技术空白

第五代脉冲中子测井技术“紧追不舍”剩余油

○本报记者 周娜 通讯员 马英

剩余油的开采相当于“水中找油、水中捞油”,是个世界级开发难题,准确监测剩余油分布,对提高油田采收率非常重要。“尽管在2001年到2009年期间,我们自主研发的脉冲中子测井技术已经得到了规模应用,但当时面对超低渗油藏、复杂储层及非常规油气藏等测井评价的难点和热点时,我们对国外同类技术的依赖仍非常高,只有真正实现技术自主,才能摆脱‘卡脖子’的困境。”测试技术服务分公司监测技术研发中心核测井室项目组长董建华回忆说。

从2012年开始,这个分公司开展了元素俘获能谱测井等技术研究,在此基础上,相关项目组于2015年向当时最先进的第五代脉冲中子元素全谱测井技术发起了挑战。

一个数据、一条曲线、一次次细小矛盾点的分析调试……历经3年的刻苦研发,测试技术服务分公司终于在2018年成功研发出国内首创的脉冲中子地层元素PNST-E测井技术,一举破冰行业技术“瓶颈”,相关测井技术填补了国产水平井剩余油测井仪的技术空白,打破了国外仪器的垄断地位。这项技术也被誉为“中国石油2018年十大科技进展”,改写了大庆油田引进应用国外同类仪器设备和技术服务的历史。

“通过脉冲中子与地层的核物理反应,我们能够追踪地下的硅、钙、硫、铁、钾、钠、镁等十多种元素,更为精准地评价复杂储层岩性,指导油田堵水、补孔、压裂、调剖、新井射孔等,为进一步认识油藏、改造油藏、利用油藏提供了可靠的依据。”董建华说。

随着技术不断成熟完善,脉冲中子测井技术在冀东油田、大港油田等地得到了广泛应用,不仅首次为冀东油田提出了水平井挖潜的新思路,还给出措施建议,使低孔低渗的长庆油田措施验证解释符合率达87.3%,远高于目前其他技术68.8%的符合率。

作为当前确定油藏剩余油饱和度分布规律、在套管井中评价储层水淹状况、发现潜力层、提高采收率的主要手段之一,脉冲中子元素全谱测井技术在大庆油田应用覆盖率达100%,产值逐年增加,依照测井资料采取相应措施,累计增油9.83万吨、增气1032万立方米、降水196.32万立方米。

国家原油储罐清洗标准主要制定方

高压水射流洗罐“无残留”

○本报记者 王玉 通讯员 倪成竺

储运销售分公司储运技术服务中心担负着全油田储油罐、成品油库和污水沉降罐的机械清洗和原油回收工作。

过去,储油罐清洗作业全靠人工来完成,但人工清罐存在很多弊端,比如安全风险大、生产效率低、原油回收效率低。

对此,储运销售分公司于1998年在储运保障大队成立机械清罐队,也就是现在的储运技术服务中心,并专注研发成品油储罐清洗技术。

储运技术服务中心生产指挥中心主任周再东告诉记者,人工清罐是利用人工将罐内沉积物清出,然后再对罐内进行人工铲、擦、洗等操作,最终将罐清干净。人工清罐不但周期长,而且清洗效果也得不到保证。机械清罐技术在研发中必须要突破的最大困难不是时间问题,而是清洗效果。

经过多次反复试验,技术人员最终决定采用高压水射流清洗技术。“我们在储罐内安装4支高压喷射清洗机,清洗机自动喷射温水巡回清洗罐底、罐壁,并采用真空系统抽吸罐内介质,实现了介质循环冲洗。整个机械清洗过程均在密闭环境中进行,且全过程采用氮气保护,可实时对罐内可燃气体及氧气进行检测,自动化程度高,最大限度保证了施工安全。”周再东说。

与传统人工清罐相比,机械清罐技术不但安全优势大,而且工作效率高。以1万立方米原油储罐为例,人工清罐的周期多为20天以上,而机械清罐的清洗周期仅为10天左右,罐底油回收率更高达98%以上,经济效益显著。

面对油田各单位安全管理标准不断提高,采油工艺的不断改良,机械清罐技术也在不断革新升级,由科研人员自主研发的动管道带压开孔机、污泥槽可伸缩盖板装置均在机械清罐的实际应用中取得良好效果。

成立至今,储运技术服务中心已利用机械清罐技术清洗原油罐990余座、污水沉降罐1000余座、成品油罐近500座,回收原油约98万吨。2023年年底,储运技术服务中心还承担了国家应急管理部关于《陆上油田储罐清洗安全作业指南》的起草任务,成为国家原油储罐清洗标准的主要制定方,有力保障了我国石油石化行业的稳定、绿色发展。