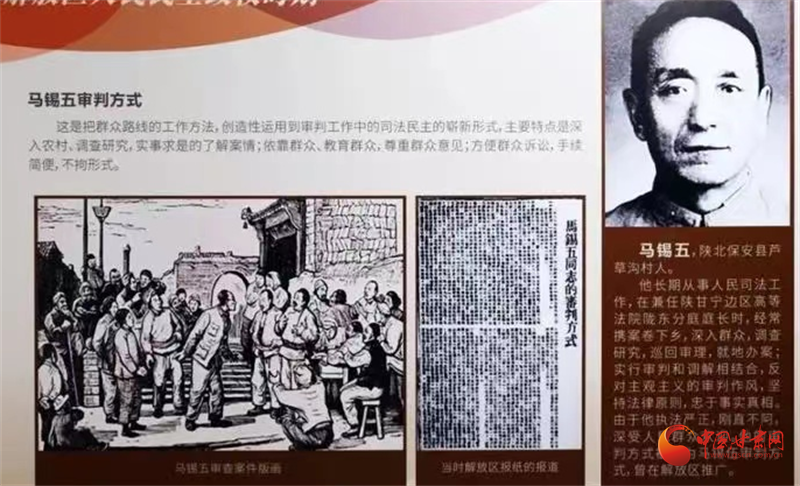

南梁作为陕甘边革命根据地的中心,诞生了著名的十大政策、巧儿告状、马锡五审判方式等。在陕甘边革命根据地时期,民主与法治的思想贯彻根据地发展始终,对新中国的司法进程和法治建设都具有十分重要的意义。

8月19日,“沿着总书记的足迹,践行习近平法治思想”网络主题宣传庆阳站走进革命老区根据地华池南梁,参观陕甘边苏维埃政府旧址,这里的红色法治文化是我国法治史的瑰宝。刘巧儿告状的故事家喻户晓,有位“马青天”更是美名远扬,成就了我国司法审判历史上鼎鼎有名的“马锡五审判方式”,至今依然指导着司法实践。

评剧电影《刘巧儿》的故事就发生在陕甘边区。其原型人物就是华池县悦乐镇上堡子村已故的封芝琴老人。

封芝琴从小与张柏定下了娃娃亲,俩人情投意合,感情也非常好。后来她的父亲封彦贵为了从女儿身上多捞彩礼,便将封芝琴许配给了好几户人家,封芝琴不同意,她的父亲封彦贵就将她卖给了庆阳财主朱寿昌。

这件事情引起了张家人的不满,张氏族人们商议后,就趁着夜色把封芝琴抢回悦乐镇上堡子村的家中成了亲。

封父一气之下,将参与抢亲的张家人都告到了华池县司法处。华池县司法处接到这个案件后,判处张柏和封芝琴的婚姻无效,张柏被判处了6个月,参与抢亲的张氏族人也不同的判处了刑罚。

面对不公的判决,19岁的封芝琴偷偷一个人从华池步行70多公里来到庆阳,找到时任陇东分区专员兼陇东分庭庭长的马锡五,状告自己的父亲封彦贵和华池县司法处。

马锡五接到这个案件后,没有急于审判,而是来到悦乐镇,走访群众了解案情,并且向知情人了解对张柏和封芝琴婚姻事件的看法,然后征求了当事人的意见。

调查结束后,马锡五在华池县悦乐镇五里坪召开群众大会,公开审理封芝琴婚姻纠纷案。判处封芝琴和张柏的婚姻自主有效。对于包办婚姻买卖女儿的封彦贵判处苦役三个月,没收彩礼所得。对于参与抢亲的张家人分别判处有期徒刑两年六个月、一年六个月和苦役三个月不等。

最后,马锡五代表边区政府当场给封芝琴和张柏颁发了结婚证书。

这就是至今影响深远的“巧儿告状”,案件审理从群众中来,到群众中去,通过公审现场普法,成为教育群众普及法律知识的鲜活案例。

事实上,封芝琴这桩婚姻案对中国妇女摆脱封建社会千百年来压在妇女身上的父权夫权的统治,走向婚姻自由和平等起到很好的促进作用。

1946年抗战胜利后,边区政府又一次颁布了《陕甘宁边区婚姻条例》,重新规定了婚姻自由、一夫一妻制、全面禁止任何包办买卖婚姻等一系列政策法规。

1950年新中国第一部《婚姻法》也是在陕甘宁边区婚姻立法经验的基础上进行了总结和提升。

而马锡五在担任陇东分区专员兼任陕甘宁边区陇东分庭庭长期间,始终坚持走群众路线。他在办案过程中,不是坐在办公室看卷宗,老百姓要找马锡五的时候,总是在田间地头能找见他。

马锡五经常讲:“我们走群众路线,就要听取群众的各种意见反映,如果我们听不进老百姓刺耳的话,那么还谈什么民主,谈什么走群众路线。”因此,他在担任陇东分庭庭长期间,解决了过去许多的冤案、积案和无头案,受到老百姓衷心的拥护和称赞,被群众亲切地称为“马青天”。

正是通过一个个“刘巧儿案”公平公正的审理,诞生了著名的“马锡五审判方式”。

“马锡五审判方式”以群众路线为根基,深入调查研究,实事求是查明案情;调判结合,就地审判,简化诉讼手续;注重实体公正,倾听群众意见,实现案结事了。其本质是司法为民,通过巡回审判、便民利民,将党的宗旨贯穿司法实践,被誉为“群众智慧的司法典范”。

2016年1月7日,马锡五审判方式陈列馆在南梁法治教育培训中心建成并开馆,成为庆阳市重要的普法基地。马锡五审判方式的基本精神和调解原则也被纳入《中华人民共和国宪法》的相关条文和《中华人民共和国人民调解法》。马锡五审判方式还被编入高等院校法学教科书和中国法制史,这些都是马锡五审判方式成果的展现,也是陕甘宁边区宝贵的精神财富。

记者:宋芳科 程健

来源:中国甘肃网

| |

我要评论