在岩心中探寻藏匿着的“油花”、寒冬腊月里因坚守而结的“冰花”、酷暑中因信念而开的“汗花”、守护水质安全而“溅起”的“水花”、为跑出建设“加速度”而闪耀的“焊花”……石油人用形形色色的“花儿”拼凑出了专属于他们的“花花”世界。

一分耕耘一分收获,石油人坚持不懈地付出,在过去一年交出了合格答卷,在生产经营、科技创新等方面取得喜人成绩,让“花花世界”结出累累硕果。

无论身处何地,石油人都能立足岗位,展现忠诚向党的“石油红”、奏响能源报国的“最强音”、发起科技创新的“进攻仗”、打造提质增效的“精进版”……用大庆精神、铁人精神谱写新时代奋斗篇章,让高质量发展的石油之“花”耀眼绽放。今天,一起走进石油人的“花花”世界,感受他们的责任与担当、收获与喜悦! 执笔/周娜

让“油花” 结出“储量之果”

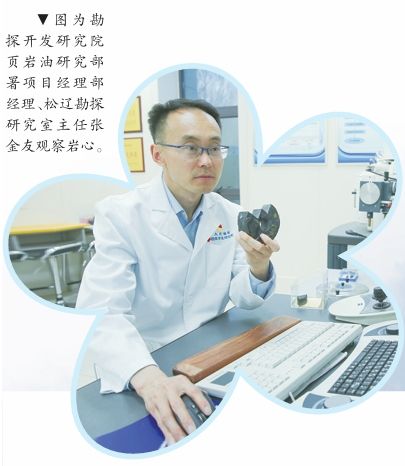

“看到了!看到了!砂岩、介壳灰岩里面都有油,页岩层面也有荧光显示。”2023年11月4日16时,在长垣地区钻井现场的板房里传出阵阵欢呼声,勘探开发研究院页岩油研究部署项目经理部经理、松辽勘探研究室主任张金友发现了夹层型页岩油的含油性新特征。一向沉稳的他难掩激动,与组员们击掌、相拥,庆祝这朵即将怒放的“油花”。

松辽盆地北部夹层型页岩油的储集性和可压性相对更有优势,资源潜力大,是近两年大庆油田寻找的接替资源,也是油田近期增储建产的现实领域。勘探开发研究院建立了地质、地震、测井和实验等多学科、多专业协同的攻关团队,张金友是团队的负责人,统筹整体攻关工作。

从勘探工作启动那一刻,一场新的找油攻坚战就此打响,如何把资源优势转化为发展优势,也成为摆在张金友面前的一道必答题。攻关初期,张金友和团队一直围绕夹层型页岩油“七性”评价制定详细的研究方案。

“砂岩、页岩含油性的客观准确评价是重点,也是难点,它直接关系到该类资源好不好的问题。”张金友说。半年来,他带着团队,吃住在单位,翻看了上百口井曲线数据、十几口井的分析化验资料,而岩心的第一手资料尤为重要。

当天中午,得知第一桶岩心即将出桶的消息后,刚开完会的张金友急忙赶往钻井现场。“新的岩心资料非常难得,它蕴藏的地下信息对我们下一步研究具有重要的指导意义,岩心出桶的第一时间先观察含油性,选取样品送到实验室开展分析,稍有耽搁,油气就会大量散失,实验分析的数据就不准确了。”路途中,他再三嘱咐随行的科技人员。

到达井场后,张金友一头扎进板房观察岩心,开展荧光扫描、二维核磁、激光共聚焦等实验分析,一段一段地进行荧光照相,一厘米一厘米地进行岩性描述,不放过任何蛛丝马迹。3米多的岩心足足看了1个多小时,他和队员们发现了大量的新现象、新特征,为落实夹层型页岩油的含油气性奠定了坚实基础。

“我们还要继续与时间赛跑,突破夹层型页岩油的其它认识,努力让这朵‘油花’早日结出‘储量之果’。”张金友说。

文/摄 本报记者 田原 马克

用“水花” 灌溉“责任田”

“大飞,你过来,这个总磷0.8mg/L你化验时用心了吗?”

“师傅,我这按流程来的,不会有问题吧。”

“你重新化验一遍,我保证能找出你的问题,这个指标肯定不准。”

12月15日,在水务环保公司西区污水运维部污水运维班,污水运维二班班长梁彬正在查验徒弟刑飞宇的出水总磷检测指标。

只见刑飞宇戴上手套操作起来,用移液枪将5ml原水加入比色管、再加入总磷检测药剂2ml、晃动比色管1分钟、放入消解器消解20分钟、消解后自然冷却至室温。当他把比色管插入分光光度计时,梁彬突然打断:“问题就出在这儿,比色管沾上了你先前的指纹,你没擦干净就直接放进去,所以,得出的数值肯定有误。临近年底,别看咱们做的是污水处理工作,但越是到年底收官阶段,越是要端正心态,做到忙中不乱、稳中有序。”

眼前的场景只是污水运维班的一个工作缩影。这个班组主要承担着采油十厂污水厂的运维工作,日常管理40余台次设备的运行、每日填写报表约10张、每日投加固体药剂约200kg,人工处理脱水污泥约300kg,日常化验20余项水质数据。截至目前,他们已经完成了约170000立方米生活污水的处理工作,水质达标排放率99.9%。

就在不久前,冬季来临来水水质突然恶化,导致生化池微生物大量死亡,生化处理效率降低,出水水质剧烈波动。运维部的干部员工立即启动环保事故应急预案,经现场调查分析,通过调整药剂投加量、增大外回流比等工艺调整措施,并及时拉运活性污泥,连夜投加到生化池,用来补充损失的微生物菌群数量,仅用了48小时就高效地解决了工艺波动带来的出水水质影响。

对这个班组来说,污水运维工作既要对甲方负责,又要承担一定的环保风险;既要面对又脏又臭的恶劣环境,又要科学细致地进行化验及数据分析。但他们说:“只要站在这个位置,心里就要装着污水处理,就会克服一切困难。”

文/摄 本报记者 杨爽 通讯员 段婉茹

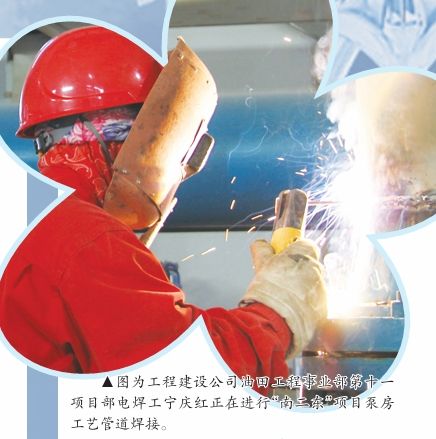

用“焊花” 熔铸精品工程

“看惯了焊花飞溅,就会觉得烟花虽美,但只是刹那芳华。”在工程建设公司油田工程事业部第十一项目部电焊班长侯立民的眼里,每一次电焊起弧,弧光照射,远比烟花更绚烂多姿;每一次摆条运弧,犹如在工艺母材上进行书画创作,力求一气呵成、焊造精品。

不同于其他工种,电焊工每天都要与刺眼的弧光、灼肤的高温、呛鼻的烟尘接触,夏季抢晴战雨斗酷暑,冬季爬冰卧雪战严寒。但无论条件多么艰苦,在有着“自觉从严、好字当头”优良传统的第十一项目部侯立民班组,每一名电焊工都把“出手过得硬”作为第一标准,既要跑出“建设加速度”,更要干出“质量高水平”。

进入冬季以来,气温骤降、天寒地冻,但侯立民班组的施工任务仍未停减。南二区东部北块葡萄花油层下返弱碱三元复合驱产能建设注水系统工程施工是项目部冬季施工重点推进项目,为了最大限度地控制低温对管道焊接质量造成的影响,同时保证施工效率,侯立民班组在焊接上一道焊口的同时,安排专人对下一道焊口进行焊接前预热,逐渐形成了“预热+组对+焊接”流水作业。在站外注水管道碰头时,由于管道泄压耽误了时间,直到天黑还没有完成焊接。如果等到第二天再干,就需要重新进行预热处理,不仅耽误时间,更容易发生质量问题。当时气温已经降到了零下25摄氏度,侯立民班组顶着刺骨严寒,启动发电机,架起探照灯,坚持焊接。寒夜里,一朵朵焊花在管道沿线绽放,耀眼的弧光将作业区域照如白昼,凝聚成夜幕下最亮的“明星”。

“目前我们已经完成南二东80公里站外管线焊接,2座注入站工艺拆除及临时阀组的流程切换施工任务,这个项目在年底前就能达到投产条件。”身后焊花朵朵飞溅,映照着侯立民自信的脸庞。

文/摄 本报记者 林立叶 通讯员 王卓

用“汗花” 见证再出发

大庆的冬季寒风瑟瑟,而远在8000多公里以外的南苏丹正值旱季,不仅气温超40摄氏度,而且洪灾刚退,但却挡不住装备制造集团力神泵业有限公司南苏丹1区现场复产的脚步……

2023年11月26日,UN-88井迎来复产,这是洪水重灾区的一口井,也是旱季开始后,正式复产的第一口井。南苏丹项目1区现场经理陈志国一早就到达井场,按照计划逐项检查、维修设备,时至中午,在太阳毒辣的炙烤下,空气都变成热浪,金属设备更是被晒得滚烫,汗水顺着工帽“哗哗”地流,工服被汗水浸湿紧紧贴在身上,随后被晒干,再浸湿,如此反复,变成盐的硬壳“糊”在身上,可是没有人停下来……

可随着复产进度的推进,陈志国发现洪水侵蚀给设备造成的损坏远远超出了预期——主接触器完全锈死,无法正常开合;主回路部分门板被盗,设备运转时存在安全隐患等等数十个难题接踵而至。“办法总比困难多!”大家相互鼓劲儿,陈志国等人分工分步逐个击破,通过一点点打磨主接触器,恢复其自动吸合、断开功能;拆卸逆变单元部分200多个螺丝、30多个配件逐个清理,重新组装;去废旧物资堆里寻找铁皮,改造成相同尺寸门板……终于赶在天黑之前,成功解决了21处故障,顺利投产,极大地鼓舞了复产士气,打响复产成功“第一枪”。

每晚回到驻地,陈志国等人脱下的工服都能在“汗花”的加持下“站立”起来,但没人抱怨,因为大家深知油井转起来了,市场就跑起来!截至目前,力神泵业南苏丹1区现场已成功复产9口井,效率比计划提高125%,远超用户预期。

文/摄 本报记者 周娜 通讯员 吴萌

用“飞花” 巡查保安全

“今年汛期时候,多亏了你们用无人机帮我们巡检,效率真是杠杠滴!谢谢啊!”“保证了我们员工的生命安全!明年还请你们来啊”……

2023年12月18日一早,数智技术公司无人机项目经理部技术服务组组长杨毅就收到了来自基层单位的“感谢”。关于这些“感谢”的来源,还要从他们的今年夏天的一次飞行任务说起。

“今年汛期时,哈尔滨市拉林河的涨水洪峰,波及到采油十厂双68区域的一部分。当时因为路程比较远,开了得有三个半小时才到达任务地点。”杨毅回忆说,“抵达后,我们发现由于政府对拉林河一带进行了汛情管控,附近好多村镇居民都撤走了。”

“那次飞行任务,难就难在飞行距离上,因为汛情管控,我们就只能在管控区域外尝试用无人机往里飞。但由于超出了常规的飞行距离,无人机的信号始终达不到飞行要求。”杨毅回忆说。

几经周折,他们在当地居民一处三层小洋楼房顶找到了最佳起飞点。经过两天的数据采集拍摄,最终圆满地完成了双68区域的水情信息数据采集,也为油田生产运行部获得了第一手资料。同时,还帮助这个区块的作业区巡检了将近20口井,查看是否有水淹的情况,免去了汛期人工巡检的风险。

“哪里有需要,我们的无人机就飞到哪里。”杨毅自豪地说。据统计,今年以来,无人机项目经理部累计为采油一厂、采油四厂、采油六厂、质量安全环保评价监督中心等18家单位提供各类管道巡检服务6000多公里,电力巡检600余台班,安全监督、安防保卫、环保监察、塔基井巡检共计1700余台班。

文/摄 本报记者 杨爽 通讯员 侯东旭

用“冰花” 守护“成绩单”

“冬天了,油井也怕冷,可不能让我的样板井们‘冻感冒’。”

2023年12月25日,看着天上飘落的雪花,采油二厂第八作业区注采5-2班采油工刘加伦一大早就顶着寒风走在风雪交织的巡井路上。

只见他将防松线宽度全部控制在5mm,螺帽端面和侧面的衔接处保证是立体垂直,外露扣数保持统一一致……即使眉眼已经挂满了“冰花”,手指脚趾都已被冻麻,也并没有阻挡他高标准的操作。

原来,注采5-2班曾经是一个默默无闻的“小班组”,在大家的共同努力下在2022年一跃成为“铜牌队”,看着这份闪亮的“成绩单”,班长陆海龙鼓励大家更进一步,他将目光投向机采井,通过制定机采井管理提升计划,决定要在一年内将一类井比例从68%提高到100%,打造出一口高于验收标准的样板井。于是,刘加伦首当其冲,站出来给大家“打样儿”。

为了尽快完成重任,刘加伦连续一周早上四点半就到单位开始干活,在标准之上精益求精,经过全方位、无死角的“精雕细刻”,崭新的南5-1-720井华丽诞生了,这口井也在今年的油田公司机采设备保养验收中被评为“红旗设备”,是全厂仅有的五口“红旗设备”之一。

其他员工纷纷以这口井为标尺,对标学习并比照开展“每周完成一口百分井”的计划,大家心里仿佛憋着一股劲儿,白天干晚上干、比着干抢着干,不达标就不下班。去年,他们仅用了不到两个月的时间,就实现了137口油水井都达到百分井的标准,并收获了“油田公司经济效益型金牌采油班组”的荣誉称号。

文/摄 本报记者 周娜 通讯员 徐可欣