1

三十里营房地处喀喇昆仑的高山宽谷之中,海拔3700米。说穿了,就是长在新藏公路两边的两溜平房和一个不带厕所的两层楼。此地无树有草,多雪多风,没有一般营房的喧闹与骚动,只有背后喀喇喀什河浑黄粘稠的“嚯嚯”之声。每到夜里,这声音传得很远,传到每一个兵的耳畔,让人想家。此地共有通信兵一个连部、后勤兵站一个,某边防团一个前指,医疗站、小卖部各一。各个单位为了让大家便于记忆和区分,都会在自己的单位前加上“三十里营房”这五个字。

很多男兵都抱怨说,他娘的那个脚趾头哟,昆仑山怎么连耗子都是公的。所以他们路过这里的时候都使劲往医疗站院子里瞄。

为什么,这里海拔低呀,男性荷尔蒙到了这地儿有可能活泛了,色胆色心又开始往脸上写了。

兵们眼巴巴地盼着能看见个女兵,但是他们的希望大多数会落空。因为三十里营房的女兵只有很少几个,她们有时学习,有时工作,有时开饭,有时睡觉,事情很多,而且多在室内进行,院子里经常一个人影也没有。

但是,我却非常荣幸,能光明正大地去看女兵,以采访的名义。个人认为,女兵们对我也还客气:其一,我身上有一种天然的颜色能唤起兵们天然的感情。我很黑。浑号“非洲侠客”,说好听点,黑包公似的,说难听点,黑煤球似的。有些嘴儿巧的人骂我说,“屎克螂爬落在煤堆上,昆仑山哪显你这一点黑呀”。这种攻击别人生理缺陷的行为很没有教养,但对于拉近官兵感情还是有作用的。其二,我们身上背着照相机、录像机、录音机,挺能唬人的,有的女兵一看这些玩意就哆嗦,态度就不那么傲了。

但是,真正的故事发生在山下。

2

一次我从山上下来,脸上的皮翘起来一层,不像煤球了。煤球的表面比较光滑,而我的脸有些扎手,如一条被风干的黑泥鳅。一个名叫古丽的十八岁小女兵看见了,马上欢呼一声飞奔而来,我还以为她把我当英雄来欢迎呢,没想到她问的完全是另一个问题,哎呀呀,你的脸怎么也成这个样子了!

那不正好么,我们同病相怜啦。因为她脸上也印着高原的烙痕。

怎么办?怎么办?古丽摊开手,耸耸肩:你看我的脸,才上了一次山就落下黑斑,抹了这样的油那样的油一点用也没有。还没有结婚的姑娘这个样子,伤心得很伤心的很。以后找了对象人家怎么看我嘛。

我安慰她,明年脸就光光的了,什么也没有了,如果还有,你去找我,我带你去大医院看。她狐疑地看着我,真的吗,你那时候还会认识我?

当然。

那好,你把你的脸先弄得光光的以后就来叫我。我跟你上北京。

古丽有她的智慧。

补充一句,三十里营房医疗站的女兵都属于新疆叶城第十八陆军医院。

3

女兵们喜欢我还因为我会跳舞,曾经在西藏阿里的日土县为各族人民表演过一次,赢得过含义深刻的掌声。要知道,那里的平均海拔是4500米。阿里地区本应归西藏军区守卫,但由于我军50年代从四个方面进驻西藏之时,阿里是新疆部队管辖的,而且从拉萨到阿里远不如从新疆叶城上阿里方便,所以阿里驻军属兰州军区管理。

我表演的那个地方,是三间平房,门外墙上写有六个大字:冈底斯游乐厅。冈底斯,那是神山,敢起如此气魄的名字,游乐厅一定不俗。进去一看,有点稀松,只有40多平方,除了椅子,剩下的地方根本转不开身子。

但是,为了创造一个我人生中的第一次,强行邀请一个用手捂着脸不愿起来的藏族姑娘跳舞。结果一问英雄出处,答曰,检察院的检察官。我一想到她可以把我送到日土县只有六个犯人的监狱里,气焰就消下去一半。

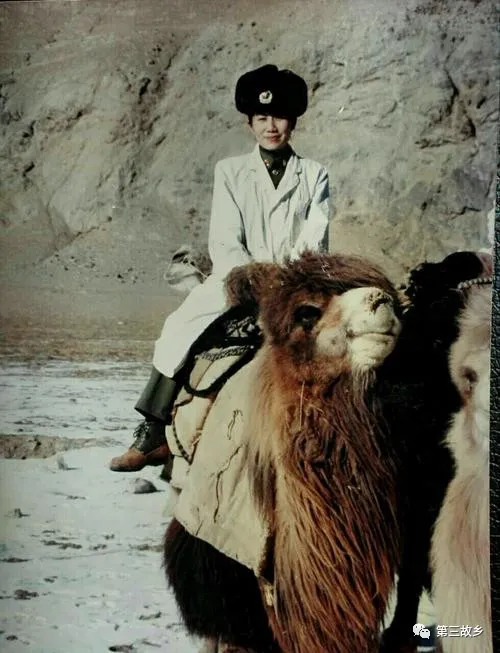

更遗憾的是,我的舞艺碰到了随我们一起上昆仑山的医疗站女兵奴尔毕燕,立刻露馅。她并不说话,但一说跳舞,眼睛里立刻有了一种野性的妩媚。她的眼神很干净,天使一样。凡人们身上不会动、或动起来特别笨的地方,人家全都会动,而且特别灵巧,有味儿。比如黑眼珠(她是褐色的),比如脖子,比如腰肢……特别是她在海拔5380米的神仙湾哨卡为士兵们跳的那段维吾尔族舞蹈,那叫一个美丽。别人气都上不来,人家一个小女孩在舞蹈!情真谊切,有媚眼,有娇羞,有躲闪,把一个少女的情窦初开时的心境展开在高原上,也展开在士兵的心上。让兵哥哥们知道了,英勇并不只属于守山人。奴尔毕燕本来皮肤就白,跳舞的时候更苍白了,一点血色也没有。让人心疼。

就这,她还要随我去阿里。我逗她,你去阿里干啥呢?她笑眯眯地边说边比划,找一个藏族老公,袍子里塞好多吃的,馒头大米都有!

当然,不能带她,仅上厕所一条就很难解决。白天四野空旷,无遮无拦;夜晚到处没电,漆黑一团,谁陪她。所以,爱她的最好办法就是让她马上下山。

我在上山的时候曾经为我们要拍的电视片想了一句歌词:脚前脚后都是先人的足迹,风雪长驱你是第几代士兵?我们需要在这儿拍“足迹”。摄像老刘请来几个穿着大头鞋的兵,踩在雪上嘎吱嘎吱地走,老刘弓着腰呼哧呼哧地跟在后边拍,直至弄得每个人脸上都一片紫。

临走,兵们都来送,并不说一句话,也不知心里怎么想。看着木木的他们,忽然眼眶一热,就有泪滴下来。好在戴了墨镜,只需装着抹一把脸,不让他们看见泪就好。谁知那活泼的奴尔毕燕突然伸出手来,一把摘掉了我的墨镜,她说,看看你在干什么?然后,她看着我,怔了一下,转过身去,捂了脸,轻轻地抽泣。

车下神仙湾,我的车向阿里走,奴尔毕燕坐的车朝回开,远远地看见她把一双手伸到窗外,使劲地挥,如一对翻飞的蝴蝶。

这也是我最后一次见她。

多年以后,我从遥远的北京打电话到叶城,听到了她的声音,但是完全没有想象中的惊喜和亲热,后来我想,我不应该打这个电话。

4

2008年3月的一个晚上,天下着雨,很晚了,突然接到一个电话,她说,我刚知道你的电话,立刻打来了。我是姜云燕。我立刻赶到京西宾馆去看她。门口卫兵把得紧,要签名登记,等人来接。才知道,这是人大代表在开会。

姜云燕出来了,已经是少校了,虽然穿着军装,人也有些发胖,但村姑的质朴还在身上,也非常热情。踩着水往宾馆里走,我忽然想起了喀喇喀什河,水声里,小小的姜云燕在问,这河里的水能流到我家那边吗?

此时距离我第一次采访报道她已经过去了十二年。

她说自己已经有了孩子,还说自己过得虽然不错,却有许多不如意。

哪些呢?

工作都是大家干的,荣誉却都给了我,一会儿南丁格尔,一会儿三八红旗手,一会儿这代表那典型,到处开会做报告,弄得大家都恨我。我想好好工作,我想当个好妻子好妈妈,就在叶城干好本职,多好。可是不行,还得不停地去当典型。

她有一句话让我印象深刻,这些荣誉,我推都推不掉。

只说了一会儿话,她就被叫走开会去了,说是明天有重要活动。

她说对不起,我说没关系。就告别了。

后来我想,如果有一天,小姜不当典型了,她还能有别的生活技能吗?

5

另一个我喜欢的人叫蔡丽,她长得不好看也不难看,但是非常讨人欢喜。因为歌唱得好,外号李谷二。还嫁了一位阿里军人。在无树的昆仑,这个女兵把自己变成了树,根扎在昆仑,生长在昆仑,美丽着昆仑。但是我离开昆仑山后听说她得病,开始说是红斑狼疮,治不了,只能等死。我想给她打电话,但终于没打,害怕。

前一段多方打听,才知道,蔡丽还活着,住在乌鲁木齐的一家部队医院里。她得的不是红斑狼疮,是继发性皮肌炎。十年了,现在正在一点一点地向好的方向发展。刚得病那会儿,她走五分钟的路都会虚脱。她说,我现在好多了。

有一天她跟朋友去串门,朋友家住四层楼,她决定试着爬上去,但没有把握,就对朋友说,哎,我要走不动,走到是中间你扶我一下。

朋友陪着她,一步一喘地往上爬,就像当年爬昆仑山一样。

蔡丽终于爬上了四楼。她胜利了,她如释重负地说,哎呀呀,终于上来了,不容易呀。她的话,不知是欢欣还是伤感。

想当年,蔡丽上4000米、5000米都轻松,还能唱歌,还为阿里的男兵——她的丈夫生了活泼的孩子。今非昔比,不由得悲从中来。听说由于用了十年激素,她脸变得盘子那么大了,我很想她,我更怕看见她。

6

第四个女兵叫夏青(化名)。她是十八医院的干事,爱说话也会说话,特别会讲故事,我的《天界》里,有许多就是把她讲的故事实录下来的。她给你讲某个人某件事,有场景有细节有表情有动作有对话,活灵活现。在部队干到将近二十年时,她选择了自主择业,离开了军队。之后在地方一直干得很辛苦,也不顺心。

就在写这篇文章的时候,我给她打电话,想知道她的近况。还好,几年没联系了,电话没变,也没有升位。电话响了好多声,那头传来了她的声音:喂,哪一位?

我以为你失踪了,她说。

我一个大活人,失什么踪?倒是你失踪了。

唉呀,这两年发生了太多的事情了,真不知道怎么说了。

那就从头说。

不用从头了,说重要的,去年夏天,我父亲得了癌症,是肺癌。我去医院照顾他,治疗期间,我觉得我也不对劲,一检查,我得了乳腺癌。然后是他做手术,我也做手术。今年二月,父亲走了,我还活着。他走的时候我也没能回去。

夏青说,我不想说这些事,一说我心里就很难受。然后她哭了。

我听着她哭,说不出话,不知道怎么安慰她。她还很年轻,42岁,秋实绚烂的季节。

对于生命来说,所有的伤痛,无论是心灵的还是肉体的,都只能自己扛着,没有人能为你分担。就像高原上缺氧,那份难受谁能帮你分担?

她又接着说,我最早发现不对劲的时候,曾让医院的妇科大夫看了一下,她说没事,注意观察。父亲来乌鲁木齐治病时,十八医院的一个大姐来看我,她是妇科的,我让她摸了一下,她说,唉呀,你赶快去看一下,一天都不要耽误。

我去了军区总医院,那医生是个男的,我让他摸了一下。我不用问,一看他的脸色就什么都知道了。我当时浑身一阵发紧,头皮凉凉的,气都出不来了。肿瘤已经长大了,有枣那么大。当时我想,其实我对这个世界已经毫无用处,但是,儿子还小,他还需要我,我还不能死。然后就是住院、做手术,化疗,该做的都做了,我想反正对得起自己吧,如果这样它还是要发展,那也没有办法。那就是老天爷的意思了。

她说起了自己的儿子,儿子学习还好,刚考上了重点高中,可是老是有小女孩给他打电话,发信息,真烦人。我一说他,他就嫌我唠叨。我就对他说,儿子,别人都不需要妈妈了,妈妈都是为了你才有勇气活下去,你不能嫌弃妈妈。

夏青别太悲观了,我说。

但我不能证明社会需要她。

当年她意气风发的时候,在乌市的报纸上也发表过大版大版的文章,那么多人喜欢她,给她写情书,然后失魂落魄地挨她的骂。可是,也就这么几年,一切都随时光流逝了。

夏青说,我不悲观,我有整整一年时间,每天在想生与死的问题。我想我还是怕死的。有一段时间,我一看见电视上说如何治癌症或介绍什么药,立刻换台。但是现在我逐渐摆脱了那个阴影,希望能够活得快乐一点。今天,我去学跳舞了,民族舞,有老师教的那种。右胳膊还有点抬不起来。这能证明我不悲观吗?我现在特别怀念从前,真的,想那些战友。

放下电话,我想起美国一首老歌的歌词,老兵不会死,他只会悄然隐去。我只是在《光荣与梦想》里看到过这首歌,没有听过,想听一下,那些美国老兵们怎样用旋律自我安慰和互相打气。

而悄然隐去的日子,是不是就是奴尔毕燕、姜云燕、蔡丽和夏青的日子呢?如果是,那这种日子意义何在呢?“悄然隐去”这个词,非要用这么多的悲情支撑才能让人心动吗?

我很难过。

作者张林供职于凤凰卫视出版中心,曾长期在西北为国戍边,其作品散见于人民文学、当代、解放军文艺等刊物,深受文人学者的喜爱。

编辑:岳千惠

责编:张剑利

主编:王生朝

我要评论