年产40万吨阴极铜、用工人数减半、电流密度提升约12.5%……在金川集团永昌铜业有限公司厂区内,一辆辆黄色小火车在轨道上来回穿梭,井然有序地转运铜阳极板。

RGV智能运输小车(央广网记者 魏晋雪 摄)

9月7日,“祁连山下是我家”第二季河西走廊经济带生态保护和高质量发展媒体行采访团走进该厂区,探访这座重工业基地如何以物联网和自动化技术,交出绿色高效转型的“智慧答卷”。

“这种黄色小火车叫作RGV智能运输小车,虽然它构造比较简单,但功能却不容小觑。”金川集团永昌铜业有限公司副总工程师任智顺告诉记者,“它连接着我们上游的冶炼环节和下游的电解环节,可以实现无人值守和智能运输。”

据悉,由RGV智能运输小车联系起来的上下游正是“十四五”时期两项甘肃省重大项目——金川铜冶炼工艺技术提升项目和金川集团40万吨/年智能铜电解项目。其中,金川铜冶炼工艺技术提升项目采用行业内最为先进的“三连炉”炼铜工艺生产铜阳极板;金川集团40万吨/年智能铜电解项目采用能耗水平低、电解效率高的先进不锈钢永久阴极电解工艺来生产阴极铜。

值得一提的是,40万吨/年智能铜电解项目规模化推广应用省内“三企一校”自主研发的性能更优的不锈钢阴极板,成功打破进口垄断。

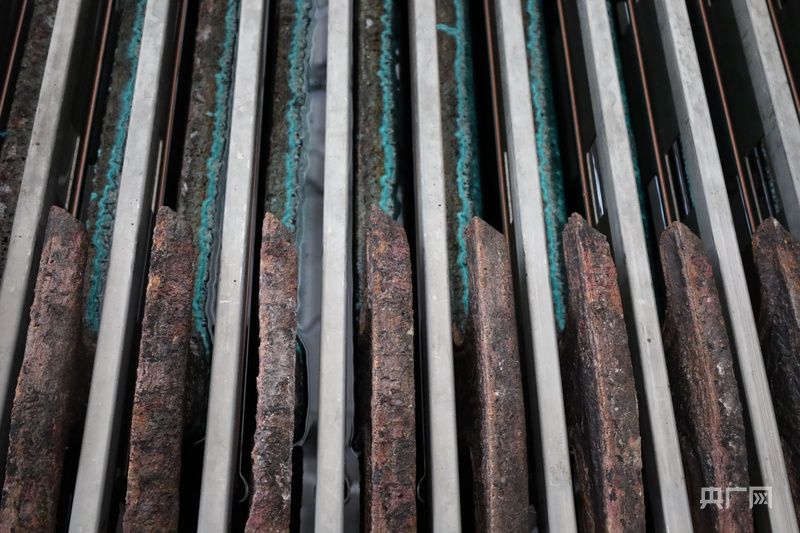

精炼分厂摆放的电解槽(央广网记者 魏晋雪 摄)

该公司精炼分厂内,记者看到1000余台电解槽面整齐排列,蓝色的电解液在槽内缓缓流动。

金川集团永昌铜业有限公司精炼分厂厂长李绍伟告诉记者,一台电解槽内码放着56片阳极板和55片阴极板。通电后铜离子从阳极板溶解出来,向阴极板移动聚集,等铜离子积累到一定的厚度就形成了阴极铜板,每日生成阴极铜板8960片左右。

数据显示,该项目一期工程于2024年6月28日通电试生产,当年达产达标;二期工程2025年2月13日投产,6月份实现达产达标。

然而,实现达产达标并非项目的唯一目标。智能化、无人化亦是永昌铜业转型的核心方向。

受板机器人正在分离阴极铜板(央广网记者 魏晋雪 摄)

“在传统的铜冶炼湿法生产过程中,40万吨产能需要400余人的职工队伍,我们精炼分厂通过引入一系列自动化设备,现在仅用200余人就能完成同样任务。”李绍伟向记者介绍时如是说。

李绍伟表示,项目基于工业以太网,对电解吊车、机组和净化系统等进行智能通讯,实现了阳极板RVG智能输送、阴极铜智能转运、电解槽面在线自动检测、出装槽设备的无人驾驶和智能调度等多个无人化智能化工业场景。

记者:魏晋雪 实习记者:焦丽婷

来源:央广网客户端

| |

我要评论