智慧居家馆

垃圾分类,作为绿色发展及实现碳中和目标的必要一环,正是成都建设美丽宜居公园城市中公共底板下实现生态、生活、生产融合的其中一个重要维度。同时,垃圾分类也是一项全民参与、久久为功的民生大事,更是一种绿色环保的生活理念。

在垃圾分类工作推进过程中,成都高新区中和街道新川片区创新探索厨余垃圾“以桶换桶”、建设小型静脉家园、投放智慧居家馆等形式,有效培养居民的垃圾分类意识,让居民们更好地参与到垃圾分类工作中来,助力新川生活垃圾减量化、资源化、无害化。

“以桶换桶”循环使用

每个月可以分出2吨厨余垃圾

11月3日,记者来到位于成都高新区中和街道五根松社区的时代天城小区,该小区共设置了3个生活垃圾分类标准化投放点。

据介绍,该小区所有生活垃圾分类标准化投放点均配备智能垃圾箱,居民可以通过刷卡或扫码方式开箱投递。系统通过用户身份识别、投递称重、数据上传等方式,将投递数据保存到系统后台,从而掌握各户以及整个小区垃圾分类投放数据。生活垃圾中的可回收物和有害垃圾,居民可拿到附近的智慧居家馆进行交售,按市场价兑换积分或现金。

“以桶换桶”

对于厨余垃圾,则采取了“以桶换桶”的方式。记者在小区内看到,居民们将小绿桶投放到厨余垃圾暂存点,专业公司的工作人员在指定时间来到小区,将这些厨余垃圾桶收集起来,并将清洗消毒后的厨余垃圾桶返还给居民们使用,从而实现厨余垃圾桶的循环使用——这便是家庭厨余垃圾“以桶换桶”工作。

“为促进生活垃圾源头分类,我们通过前期宣传,居民自愿领取2个厨余垃圾桶,将在日常生活中自行收集的厨余垃圾投放到厨余桶暂存点,由专业公司每天定时收运至厨余垃圾预处理中心(中和街道小型静脉家园),通过扫码溯源、计量称重、拍照存证后进行破碎、压榨,实现厨余垃圾就地化处置。”中和街道新川垃圾分类一体化运营人员王顺聪说。

目前,时代天城小区共有居民709户,已发放厨余桶396户,覆盖率为56%,领桶用户的参与率为60%左右,每个月基本可以分出2吨厨余垃圾,纯度在99.6%以上。

设置两条工艺路线

预处理厨余垃圾量约10吨/天

跟随新川垃圾分类工作人员,记者走进位于成都高新区中和街道龙灯山社区中和街道小型静脉家园。该静脉家园于2022年3月底完工投入试运行,2022年5月1日正式投入运营,占地面积为2680平方米,建筑面积为477.37平方米。目前,该项目预处理厨余垃圾量约10吨/天。

小型静脉家园

据介绍,中和街道小型静脉家园本着“因地制宜,资源节约”的原则,建成了两条不同的厨余垃圾预处理工艺路线,一条为袋装厨余垃圾的预处理路线,另一条为桶装厨余垃圾预处理路线。两条路线的换转由气动装置完成控制。

其中,袋装厨余垃圾运输至小型静脉家园后,将会通过袋装传输、X光机智能分选、破碎、压榨等工艺进行预处理,预处理后的固渣实现体积减少,可降低运输成本;而桶装厨余垃圾运输至小型静脉家园后,通过扫码溯源、计重称量、拍照存证、破碎压榨、固液分离等工艺进行预处理,预处理后的固渣可作堆肥利用,可创造一定经济价值。

涵盖“4大功能”

已投放12座智慧居家馆

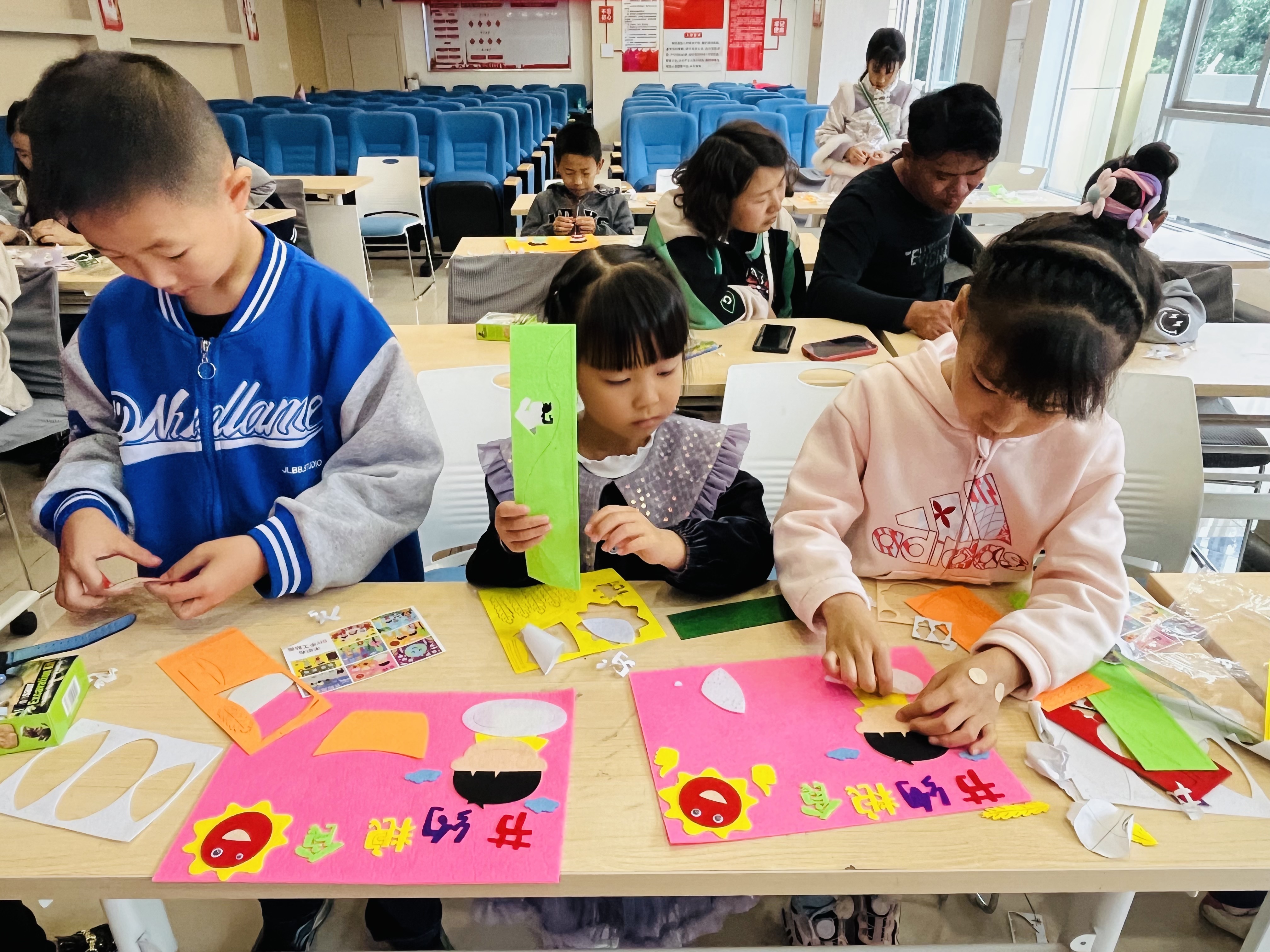

在成都高新区中和街道东寺路与东寺北二路交汇处,记者看到一座智慧居家馆,外面的LED屏正在滚动播放生活垃圾分类宣导视频。“智慧居家馆可作为垃圾分类宣传教育基地,强化居民生活垃圾分类意识,并指导居民如何正确分类生活垃圾,传播垃圾分类对生态环境的积极作用。”工作人员介绍说。此外,馆内配备的VR可以为民众提供垃圾分类的沉浸式教育体验。

据了解,智慧居家馆按3000户居民配置一座馆的标准投放,每馆配备1名分类师,为附近居民交售可回收物以及有害垃圾提供服务。目前已投放12座,其中示范馆1座。

智慧居家馆主要具备四大功能,除了承担着垃圾分类宣传的作用外,这里还能作为可回收物和有害垃圾的投放与暂存场所。居民将分出的可回收物以及有害垃圾交付到居家馆,居家馆按照市场价格将可回收物兑换成积分计入个人账户,个人账户内的积分可兑换成现金,以此激励居民更积极地参与生活垃圾分类。此后,智慧居家馆将收集到的可回收物转运至资源化公司进行资源化利用,收集到的有害垃圾则交于专业公司进行无害化处理。

智慧居家馆内部

与此同时,智慧居家馆还可以作为便民服务的爱心驿站以及垃圾分类工作大数据平台展示窗口。这里设置休息区、配备AED(除颤仪),为市民及户外劳动工作者免费提供手机充电、饮用水、雨伞借用等便民服务。

据悉,为精确掌握垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全流程数据,中和街道新川片区还打造了智慧化信息平台,通过识别用户身份以及上传智能终端(智能垃圾箱、居家馆)计重数据,可准确掌握每位居民以及每户家庭的各类垃圾的每日投放量,通过投放数据的溯源以及大数据分析,可以挖掘出居民的垃圾投放习惯,并根据系统信息有针对性地进行入户宣传,促进正确分类习惯的养成。

文/图:孔维睿

受访街道供图

编辑:向策